審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。

舉報投訴

-

測試儀

+關注

關注

6文章

4003瀏覽量

57919 -

以太網(wǎng)

+關注

關注

41文章

5635瀏覽量

175961

發(fā)布評論請先 登錄

相關推薦

熱點推薦

WiFi和以太網(wǎng)哪個更快

1000Mbps(約125MB/s),實際使用中通常穩(wěn)定在900Mbps以上(約112MB/s)。 萬兆以太網(wǎng)(10Gbps) :理論速度達10000Mbps,但需光纖或高端設備支持,家庭場景較少

LCR測試儀測量電感的誤差分析案例

一、LCR測試儀測量電感的基本原理 1.1 LCR測試儀的工作原理 LCR測試儀基于交流信號測量電感,它給待測元件施加正弦交流信號,利用定值電阻串聯(lián),通過測量元件與電阻上的電壓,計算分壓比得

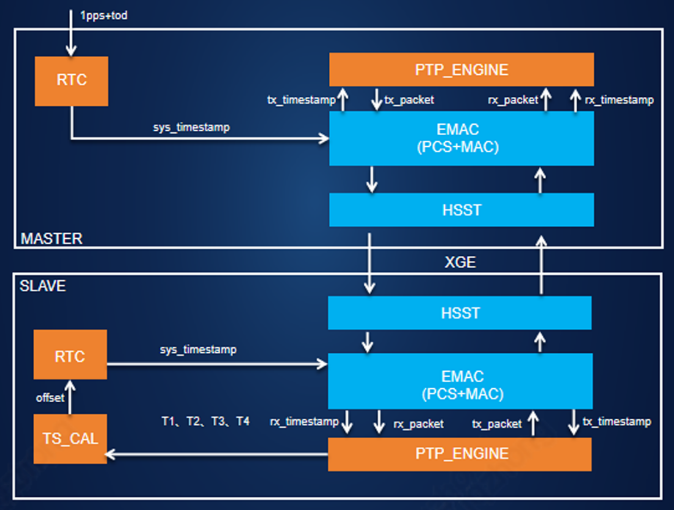

紫光同創(chuàng)推出萬兆以太網(wǎng)高精度1588解決方案

1588V2時間同步協(xié)議廣泛應用各個行業(yè),尤其是新一代通信技術領域,對時間同步精度要求越來越高。為此,紫光同創(chuàng)特別推出了萬兆以太網(wǎng)超高精度硬核1588解決方案。

信而泰網(wǎng)絡測試儀校準解決方案

、5G技術、AI、大模型技術快速發(fā)展,網(wǎng)絡中的流量呈指數(shù)上升,對現(xiàn)網(wǎng)的設備性能要求也日益提高,同時也對網(wǎng)絡測試儀提出了更高的性能要求。網(wǎng)絡測試儀作為評估網(wǎng)絡設備性能的關鍵工具,直接影響設備測試

發(fā)表于 01-13 15:29

TOSUN 車載以太網(wǎng)仿真測試解決方案

TOSUN車載以太網(wǎng)仿真測試解決方案隨著自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和智能化系統(tǒng)的廣泛應用,車載電子組件和傳感器的數(shù)量與復雜性都在持續(xù)增加,為了滿足這些更為復雜性的需求,車載以太網(wǎng)作為一種新型車載網(wǎng)絡進入汽車網(wǎng)

東沃電子汽車以太網(wǎng)接口浪涌靜電防護方案

以太網(wǎng)提出了嚴苛的電磁兼容性要求?;诖?,東沃電子DOWOSEMI提出了完全符合IEEE 1000BASE-T1 EMC兼容性測試防護方案。

以太網(wǎng)組網(wǎng)常見故障及解決方法

以太網(wǎng)組網(wǎng)是現(xiàn)代網(wǎng)絡通信的基礎,它涉及到大量的設備和復雜的配置。在以太網(wǎng)組網(wǎng)過程中,可能會遇到各種故障,以下是一些常見的故障及其解決方法: 1. 物理連接問題 故障現(xiàn)象: 網(wǎng)絡不通,設備無法

環(huán)路測試儀的工作原理是什么

。 環(huán)路測試儀的工作原理 信號生成 : 環(huán)路測試儀能夠生成各種模擬信號,包括模擬電話信號、數(shù)字信號、以太網(wǎng)信號等。這些信號可以模擬實際網(wǎng)絡中的傳輸條件,用于測試網(wǎng)絡設備的接收和處理能力

RIGOL車載以太網(wǎng)物理層電氣接口一致性測試解決方案

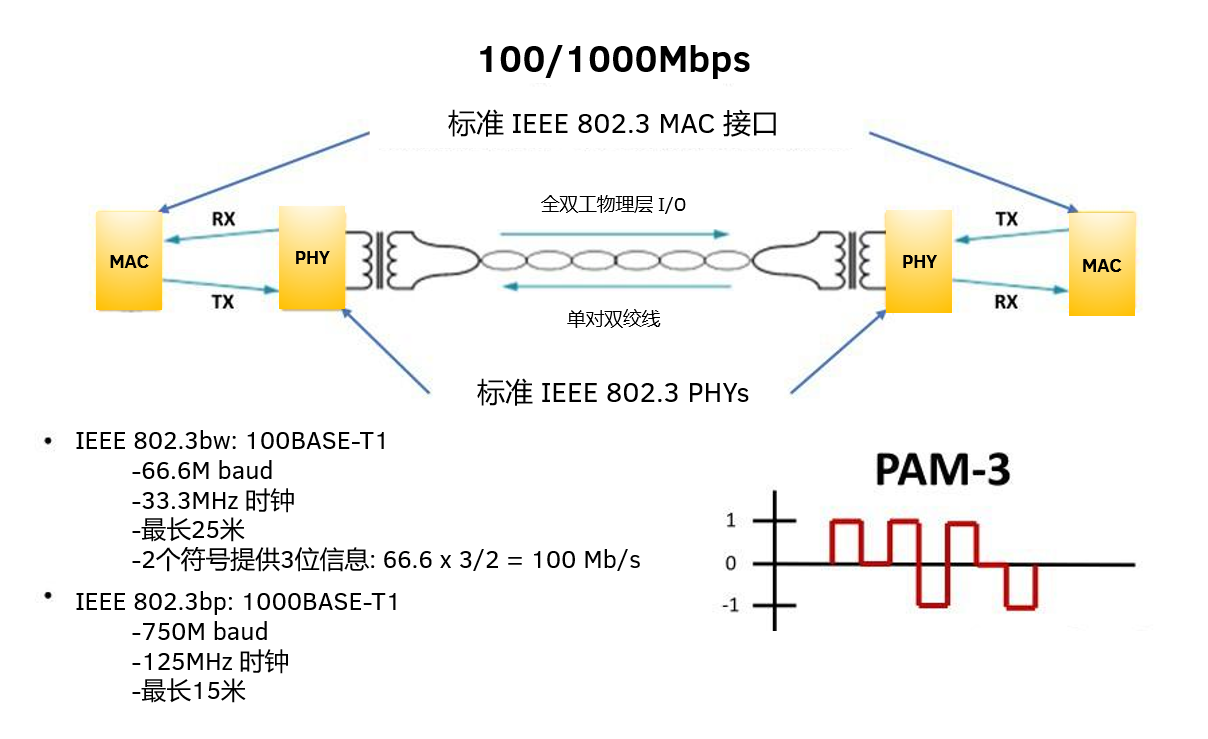

以太網(wǎng)技術從1973年發(fā)明后快速發(fā)展,從最初的10Mbit/s速率到現(xiàn)在萬兆以太網(wǎng)甚至更高速率。在被應用到汽車領域之前,以太網(wǎng)技術就憑借著標準化、高速率等優(yōu)勢被廣泛應用在工業(yè)等領域。

5201數(shù)據(jù)網(wǎng)絡測試儀

測試模塊,是一款多速率、多端口、可擴展的高性能數(shù)據(jù)網(wǎng)絡測試儀。 特點 5201數(shù)據(jù)網(wǎng)絡測試儀 5201數(shù)據(jù)網(wǎng)絡測試儀構建了高性能IP基礎測試

Test House-第三方測試認證服務——以太網(wǎng)一致性PMA測試案例講解#車載以太網(wǎng)

以太網(wǎng)

北匯信息POLELINK

發(fā)布于 :2024年08月19日 18:38:12

車載以太網(wǎng)線束傳輸性能——汽車線束故障定位實際測試結果分析#車載以太網(wǎng)

車載以太網(wǎng)

北匯信息POLELINK

發(fā)布于 :2024年08月16日 18:13:19

車載以太網(wǎng)與傳統(tǒng)以太網(wǎng)的區(qū)別

車載以太網(wǎng)與傳統(tǒng)以太網(wǎng)在多個方面存在顯著的差異,這些差異主要體現(xiàn)在傳輸速率、實時性、可靠性、物理層標準、應用場景以及技術發(fā)展等方面。

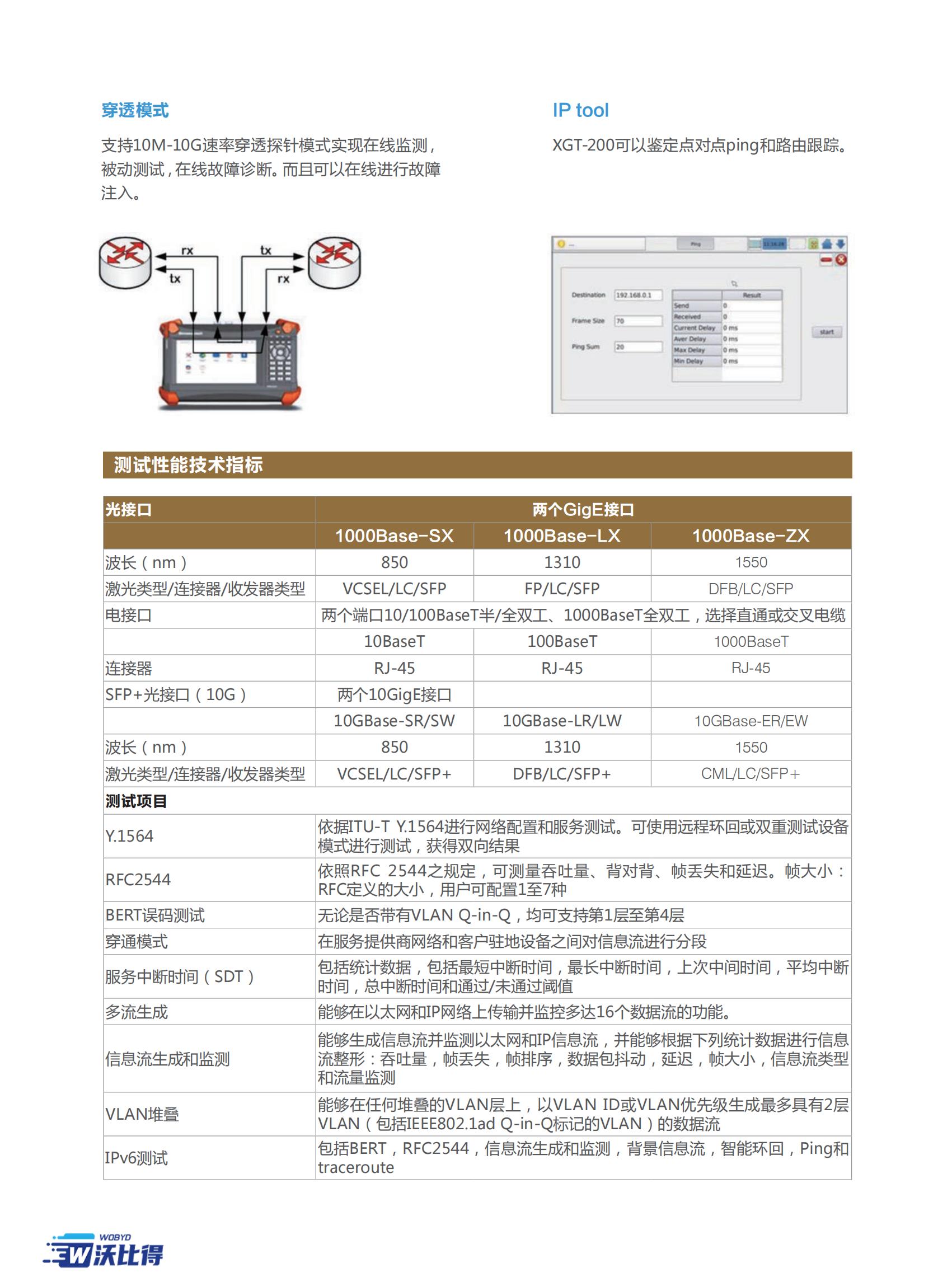

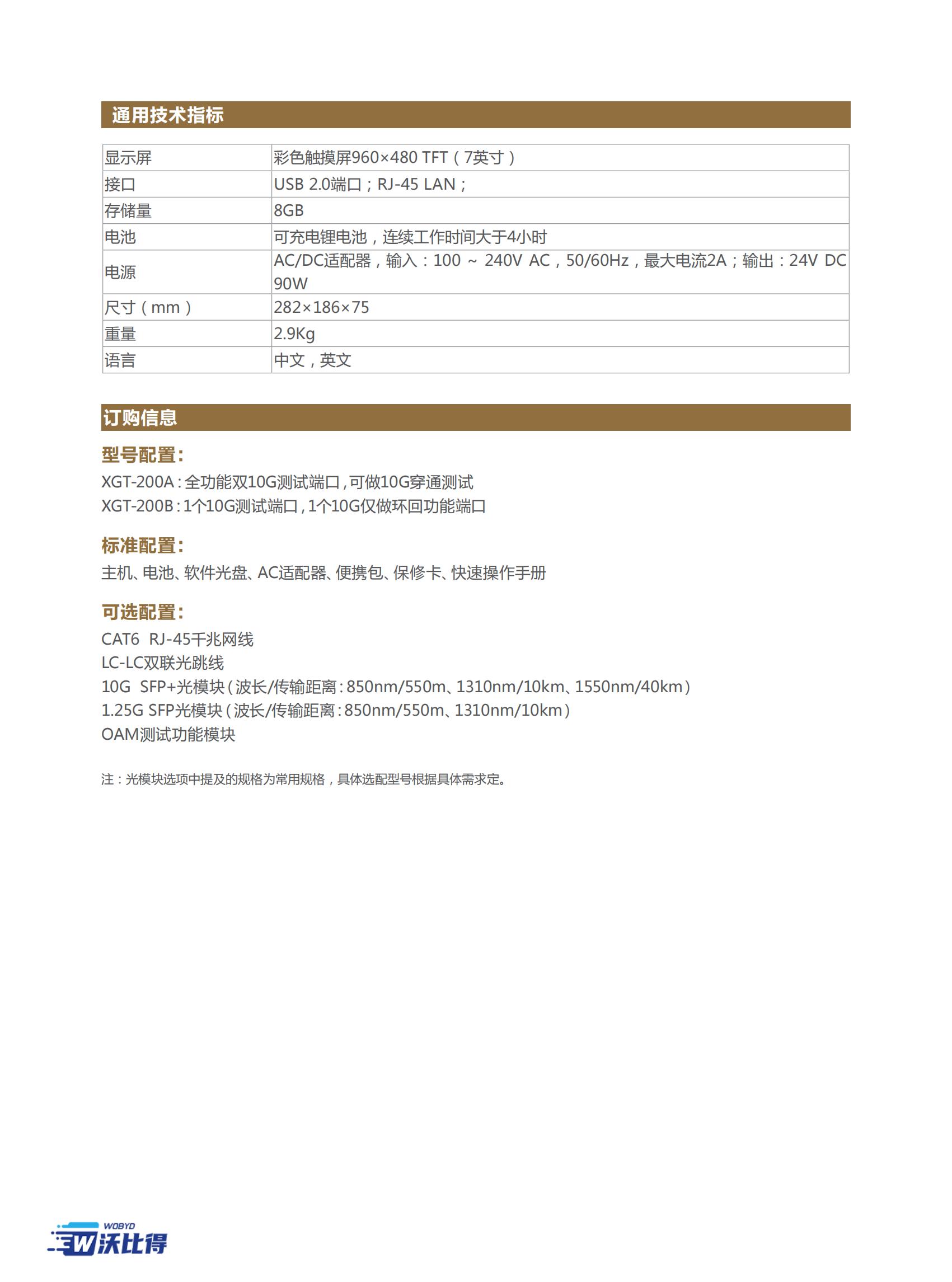

沃比得XGT-200萬兆以太網(wǎng)測試儀應用介紹

沃比得XGT-200萬兆以太網(wǎng)測試儀應用介紹

評論